Анализ Лояльности Поколения Z в Постцифровую Эпоху

В этой эпохе цифровой трансформации и растущей власти потребителей, бренды сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Данная статья исследует ключевые стратегические направления, которые помогут компаниям адаптироваться к новым реалиям потребительского поведения поколения Z,, технологическим изменениям и эволюции концепции лояльности. Представленные рекомендации основаны на глубоком анализе трендов и предлагают практические шаги для построения устойчивых отношений с аудиторией будущего.

БИЗНЕСМАРКЕТИНГ

Sher Djurabaev

7/24/20252 min read

Часть I: Парадокс Поколения Z: Деконструкция Современного Потребителя

1.1 Дилемма цифрового аборигена: онлайн-жизнь, офлайн-желания

Поколение Z, родившееся в период с середины 1990-х по 2010-е годы, представляет собой первый в истории человечества тип потребителя, чья идентичность была сформирована в условиях повсеместного распространения интернета. Они являются «цифровыми аборигенами» — поколением, которое не знало мира без смартфонов, социальных сетей и мгновенного доступа к информации.

Их социализация, обучение, работа и даже дружба в значительной степени опосредованы онлайн-платформами. Эта глубокая интеграция в цифровую среду сформировала уникальный набор ожиданий и поведенческих паттернов, которые кардинально отличают их от миллениалов и предыдущих поколений.

Однако полное погружение в цифровую реальность породило фундаментальный парадокс: несмотря на то, что их жизнь неразрывно связана с онлайн-пространством, представители поколения Z демонстрируют сильное тяготение к реальному, осязаемому опыту. Это не является отрицанием цифрового мира, а скорее требованием его осмысленной и бесшовной интеграции с физическим. Данные показывают, что, хотя цифровые каналы доминируют в процессе поиска информации и общения, физические магазины и живые впечатления сохраняют свою ценность. Например, 84% зумеров предпочитают покупать товары для ухода и здоровья в физических магазинах, а 77% не будут заказывать одежду и обувь онлайн без возможности предварительной примерки. Более того, 62% представителей этого поколения предпочтут потратить деньги на впечатления, а не на материальные товары.

Такое поведение свидетельствует о четком разделении ролей между онлайн- и офлайн-каналами в сознании потребителя поколения Z. Цифровое пространство — это среда для исследования, сравнения, социального взаимодействия и формирования сообществ. Физическое пространство — это арена для сенсорного опыта, проверки качества и получения эмоционального удовлетворения от взаимодействия с брендом. Эта двойственность порождает спрос на омниканальные стратегии, где границы между физическим и цифровым миром стираются.

Бренды, которые не могут обеспечить этот плавный переход, создают когнитивный диссонанс и теряют релевантность. Успешная стратегия лояльности для поколения Z начинается с признания того, что их потребительский путь является гибридным, и требует создания единой, последовательной экосистемы, в которой цифровое открытие ведет к физическому опыту, и наоборот.

1.2 Прагматичный идеалист: навигация в конфликте «цена против ценностей»

Наиболее важным и сложным аспектом потребительского поведения поколения Z является постоянное внутреннее противоречие между рациональным прагматизмом и глубоко укоренившимся идеализмом. С одной стороны, это поколение демонстрирует высокую степень финансовой грамотности и рациональности. Они склонны к экономии, тщательно планируют покупки и ориентированы на долгосрочную финансовую стабильность.

Подавляющее большинство — 81% — готово сменить любимый бренд, если найдет продукт лучшего качества у конкурентов, а 72% сделают это ради более низкой цены. Это поведение прагматиков, для которых функциональная ценность продукта (качество и цена) является ключевым фактором принятия решения.

С другой стороны, поколение Z является носителем ярко выраженных идеалистических ценностей. Они ожидают, что бренды будут не просто производителями товаров, а активными участниками социальных и экологических преобразований. Данные подтверждают это: 73% зумеров готовы платить больше за товары и услуги компаний, которые заботятся о природе и обществе. Почти 9 из 10 представителей поколения Z считают, что компании должны решать социальные и экологические проблемы , а 68% хотят, чтобы все бренды вносили свой вклад в развитие общества. Эта приверженность ценностям настолько сильна, что становится решающим фактором при выборе места работы: для них важно, чтобы бизнес разделял их убеждения и вносил вклад в позитивные изменения.

Этот кажущийся неразрешимым конфликт между «ценой» и «ценностями» на самом деле раскрывает сложную, контекстно-зависимую иерархию принятия решений. Анализ показывает, что выбор между прагматизмом и идеализмом зависит от категории продукта и степени его вовлеченности в формирование личной идентичности. Для товаров повседневного спроса (FMCG) и других низкововлеченных категорий, где продукт является утилитарным, доминирующим фактором остается «цена» — соотношение цены и качества. Однако для категорий, тесно связанных с самовыражением и идентичностью — мода, косметика, технологии, — на первый план выходят «ценности». В этих сферах соответствие бренда этическим, социальным и экологическим убеждениям потребителя может не только оправдать более высокую цену, но и стать главным драйвером лояльности. Таким образом, бренды должны проводить глубокий «категорийно-контекстный анализ», чтобы определить, на каком полюсе — оптимизации цены и качества или лидерства в выражении ценностей — должна строиться их основная стратегия. Ошибка в этом позиционировании приведет к неверному распределению ресурсов и неэффективной коммуникации.

1.3 Информированный скептик: доверие как исчерпаемый ресурс

Скептицизм поколения Z — это не врожденная черта характера, а приобретенный когнитивный навык, выработанный в качестве защитного механизма в условиях беспрецедентной информационной перегрузки. Выросшие в эпоху «фейковых новостей», таргетированной рекламы и культуры инфлюенсеров, они с раннего возраста научились критически относиться к получаемой информации. Их мозг адаптировался к обработке огромных потоков данных, что, с одной стороны, привело к сокращению концентрации внимания (около 8 секунд), а с другой — отточило способность быстро структурировать и проверять информацию. Этот постоянный информационный шум сформировал у них высокоэффективные «фильтры для недостоверной информации».

В результате для этого поколения доверие не является установкой по умолчанию; его необходимо заслужить через последовательные и проверяемые действия. Они интуитивно чувствуют фальшь и неискренность. Любое несоответствие между заявленными ценностями бренда и его реальными действиями немедленно фиксируется и вызывает отторжение. Этот врожденный скептицизм является основной причиной, по которой перформативное или неаутентичное поведение брендов (например, «гринвошинг» или поверхностное участие в социальных движениях) так быстро и жестко осуждается.

Это фундаментально меняет парадигму маркетинга. Если для предыдущих поколений основной задачей маркетинга было создание убедительного повествования, то для поколения Z — предоставление веских доказательств. Традиционная реклама теряет свою эффективность, поскольку зумеры не заинтересованы в ней и предпочитают проводить собственные исследования. Заявления должны подкрепляться данными , действия должны быть прозрачными, а ценности — демонстрироваться, а не просто декларироваться. Эпоха, когда бренды могли «рассказывать» о себе, закончилась. Наступила эра, когда они должны «показывать» и «доказывать». Этот переход от убеждения к верификации является ключевым для понимания того, как строить долгосрочные отношения с поколением Z. Доверие для них — это самый ценный и самый дефицитный ресурс, и бренды, которые его подрывают, рискуют потерять лояльность навсегда.

Часть II: Новое Уравнение Лояльности: От Транзакционных Баллов к Отношенческому Смыслу

2.1 Миф о безусловной лояльности

Представление о «захвате» потребителя поколения Z и превращении его в пожизненно лояльного клиента является фундаментальным заблуждением, основанным на устаревших маркетинговых моделях. Данные недвусмысленно указывают на то, что лояльность этого поколения является текучей, условной и подвергается постоянной переоценке. Исследования показывают, что поколение Z демонстрирует значительно более низкую приверженность брендам по сравнению с предыдущими поколениями. Лишь 36% представителей этой когорты сообщают о сильной связи с каким-либо брендом.

Эта эрозия традиционной лояльности проявляется в их покупательском поведении. Поколение Z является наиболее склонным к экспериментам: 39% активно пробуют новые бренды, что является самым высоким показателем среди всех поколений. Одновременно они и самые «неверные»: 32% отказались от бренда, которому ранее были лояльны, в течение последнего года. Даже наличие любимого бренда не является гарантией повторной покупки: 62% зумеров заявили, что будут рассматривать другие варианты, даже если у них есть фаворит. Их лояльность не является статичным состоянием, а представляет собой динамический процесс, который необходимо постоянно поддерживать и заслуживать заново.

Такое поведение можно объяснить тем, что их отношения с брендами во многом повторяют модель их социальных взаимодействий в цифровой среде. В мире социальных сетей пользователи постоянно подписываются на новых авторов, отписываются от тех, кто стал неинтересен или чьи ценности перестали совпадать с их собственными. Отношения строятся на основе непрерывного и взаимовыгодного обмена ценностями — будь то развлечение, информация, чувство принадлежности или подтверждение идентичности. Бренды в этой экосистеме перестают быть просто поставщиками товаров и становятся поставщиками контента и смыслов. Они конкурируют за внимание и привязанность не только с другими брендами, но и с бесчисленным множеством создателей контента и сверстников.

Следовательно, для поколения Z лояльность — это не конечный пункт назначения, а непрерывный путь. Она представляет собой серию положительных взаимодействий и подтверждений ценностного совпадения, которые должны постоянно подкрепляться. Одна серьезная ошибка — будь то этический проступок, неаутентичная кампания или просто период стагнации и нерелевантности — может мгновенно обнулить весь накопленный ранее капитал доверия. Бренды должны отказаться от идеи «завоевания» лояльности раз и навсегда и принять новую парадигму, в которой лояльность — это привилегия, которую нужно заслуживать каждый день.

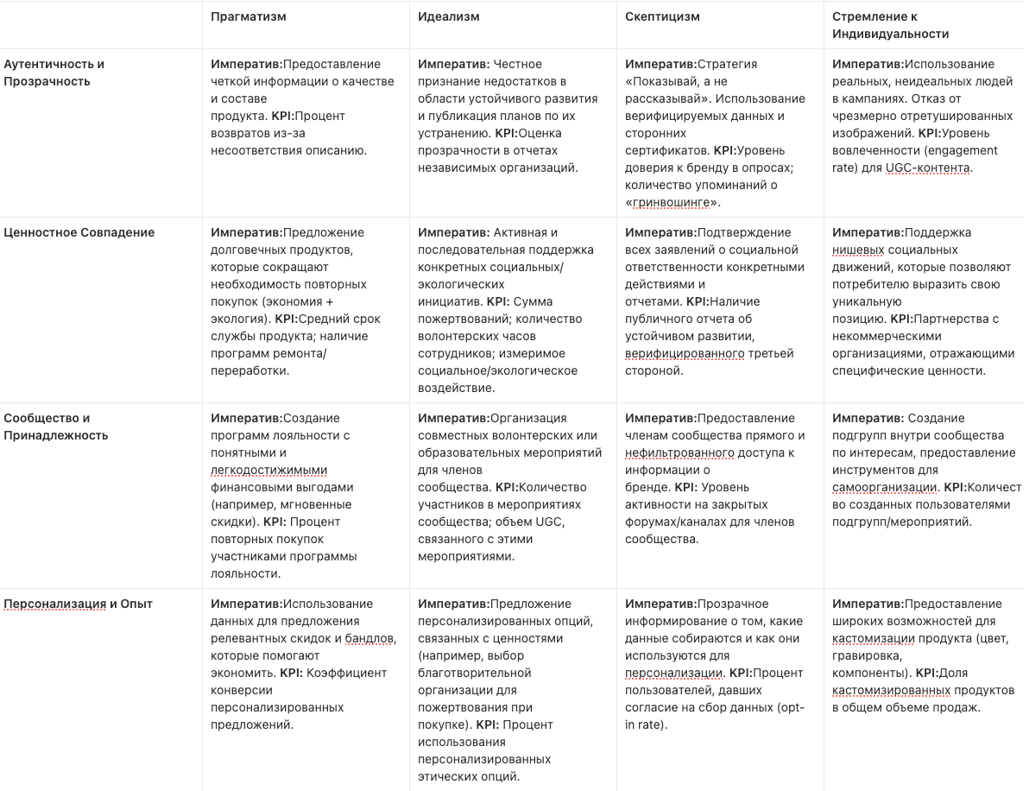

2.2 Четыре столпа современной лояльности

Для систематизации подхода к построению долгосрочных отношений с поколением Z необходимо определить фундаментальные компоненты, на которых зиждется их лояльность. Анализ их ценностей и поведенческих паттернов позволяет выделить четыре ключевых столпа, формирующих новую модель лояльности. Эти столпы не являются взаимозаменяемыми; они работают в синергии, создавая прочную основу для доверия и приверженности.

Столп 1: Аутентичность и Прозрачность (Валюта Доверия)

Это самый фундаментальный элемент. Поколение Z, выросшее в условиях информационной перегрузки и дезинформации, обладает обостренным чувством фальши.Аутентичность для них — это синоним честности и подлинности. Бренды должны открыто говорить о своих ценностях, методах производства и корпоративной социальной ответственности. Это включает в себя готовность признавать свои недостатки и ошибки, а не создавать иллюзию совершенства. Прозрачность в операциях, ценообразовании и коммуникациях является обязательным условием для завоевания доверия. Любая попытка манипуляции или «вок-вошинга» (поверхностной поддержки социальных движений) будет немедленно распознана и осуждена.

Столп 2: Ценностное Совпадение и Социальное Влияние (Общее Мировоззрение)

Бренды должны иметь четкую позицию и вносить реальный вклад в решение социальных и экологических проблем, которые волнуют поколение Z. Это выходит за рамки простой корпоративной филантропии. Зумеры хотят видеть, что ценности компании интегрированы в ее бизнес-модель — от устойчивых цепочек поставок до поддержки прав меньшинств и инклюзивной кадровой политики. Потребление для них становится актом самовыражения и поддержки своих убеждений. Бренд, который разделяет их мировоззрение, становится частью их идентичности.

Столп 3: Сообщество и Принадлежность (Общая Идентичность)

Поколение Z стремится быть частью чего-то большего. Бренды, которые успешно создают и поддерживают сообщества, становятся для них не просто поставщиками товаров, а центрами социальной жизни и самоидентификации. Это может проявляться в создании эксклюзивных мероприятий, онлайн-форумов, программ лояльности, ориентированных на совместный опыт, или просто в формировании общего языка и культурных кодов. Чувство принадлежности к «племени» единомышленников является мощным драйвером эмоциональной привязанности и лояльности, особенно для поколения, которое, по некоторым данным, является одним из самых одиноких.

Столп 4: Персонализация и Опыт (Индивидуальная Связь)

Будучи «цифровыми аборигенами», зумеры ожидают, что бренды будут использовать технологии для создания персонализированного опыта. Они ценят индивидуальные предложения, рекомендации, основанные на их предыдущем поведении, и возможность кастомизации продуктов. Для них важно, чтобы бренд признавал их уникальность и обращался к ним как к личности, а не как к безликому сегменту аудитории. Этот опыт должен быть бесшовным и охватывать все точки контакта — от мобильного приложения до физического магазина. Персонализация — это не просто маркетинговый трюк, а демонстрация уважения и понимания индивидуальных потребностей клиента.

2.3 Переосмысление программ лояльности

Традиционные программы лояльности, основанные на простом накоплении баллов для получения отложенной выгоды, теряют свою эффективность в работе с поколением Z. Для них такие системы часто выглядят устаревшими и не соответствующими их ценностям, ориентированным на немедленное вознаграждение и значимый опыт. Чтобы программа лояльности была успешной, она должна быть переосмыслена как продолжение и инструмент для укрепления четырех столпов современной лояльности.

Ключевое смещение происходит от модели «лояльность в обмен на вознаграждение» к модели «вознаграждение за вовлеченность». Поколение Z ценит программы, которые предлагают не просто скидки, а ощутимые и зачастую нематериальные преимущества, углубляющие их связь с брендом. Исследования показывают, что наиболее привлекательными для них являются такие вознаграждения, как эксклюзивный доступ к распродажам и новым продуктам, приглашения на мероприятия, бесплатные подарки и даже пожертвования на благотворительность от их имени. Эти награды ценятся выше, чем у представителей других поколений, поскольку они предоставляют уникальный опыт и подтверждают статус участника сообщества.

Для эффективного вовлечения поколения Z программы лояльности должны быть интегрированы в их цифровую экосистему. Они предпочитают получать уведомления через мессенджеры и push-уведомления, а не по электронной почте. Важнейшими элементами становятся геймификация и омниканальность. Внедрение игровых механик, таких как выполнение заданий, достижение уровней и получение значков, делает участие в программе более увлекательным и интерактивным, что соответствует их игровым привычкам. Омниканальность же обеспечивает бесшовный опыт, объединяя взаимодействие в мобильном приложении, на веб-сайте и в физическом магазине, что является базовым ожиданием для поколения, чья жизнь неразрывно связана как с онлайн-, так и с офлайн-миром.

Таким образом, современная программа лояльности для поколения Z — это не просто транзакционный инструмент, а платформа для построения отношений. Она должна быть персонализированной, предлагать ценный опыт, отражать ценности бренда и быть органично вписанной в цифровую жизнь потребителя.

Часть III: Руководство по Аутентичности: Кейсы Завоевания Доверия Поколения Z

Теоретические основы лояльности поколения Z обретают практический смысл при анализе конкретных стратегий брендов, которым удалось установить с этой аудиторией прочную связь. Эти примеры показывают, что «аутентичность» — это не единый рецепт, а спектр стратегических решений, которые должны быть глубоко укоренены в идентичности бренда. Успешные компании демонстрируют поразительную согласованность между своей глобальной миссией и мельчайшими тактическими действиями, особенно в социальных сетях.

3.1 Самоироничные развлекатели: Duolingo и Ryanair

Одной из самых эффективных стратегий для завоевания симпатий поколения Z является использование юмора, мем-культуры и радикальной самоиронии. Бренды, идущие по этому пути, отказываются от традиционного корпоративного тона в пользу человечного и зачастую дерзкого общения, что делает их более relatable (близкими и понятными).

Duolingo: Этот бренд образовательных технологий совершил революцию в своем маркетинге, превратив свой аккаунт в TikTok в один из самых популярных и обсуждаемых. Ключом к успеху стало предоставление полной творческой свободы молодому SMM-менеджеру Зарии Парвез, которая принадлежала к поколению Z и интуитивно понимала язык платформы. Стратегия Duolingo строится на принципе «развлечение в первую очередь, бренд — во вторую». Центральным элементом стал маскот, сова Дуо, чей образ был трансформирован в «слегка неадекватного» (unhinged) персонажа, который постоянно попадает в забавные и абсурдные ситуации. Команда Duolingo, состоящая всего из нескольких человек, работает в очень гибком и быстром режиме, с минимальным количеством согласований, что позволяет мгновенно реагировать на вирусные тренды и создавать актуальный контент. Эта модель оказалась чрезвычайно успешной, приведя к росту активных пользователей с 37 до 116,7 миллионов за время внедрения новой стратегии.

Ryanair: Ирландская бюджетная авиакомпания выбрала еще более рискованный, но не менее эффективный путь. Вместо того чтобы бороться со своей репутацией лоукостера с минимальным уровнем сервиса, Ryanair сделала ее основой своей коммуникационной стратегии. Бренд беззастенчиво шутит над собственными недостатками, такими как тесное пространство для ног или отсутствие развлечений на борту. Эта самоирония создает образ честной и самокритичной компании, которая не пытается казаться тем, чем не является. Персонифицируя свои самолеты (накладывая на них фильтр с лицом в TikTok), Ryanair превращает безликую корпорацию в живого, остроумного собеседника. Команда активно взаимодействует с пользователями в комментариях, часто превращая их жалобы в основу для нового контента. Такой подход не только генерирует вирусный охват, но и строит доверие, демонстрируя, что бренд слушает свою аудиторию и не боится критики.

Анализ этих двух кейсов показывает, что их аутентичность заключается в идеальной согласованности между стратегическим позиционированием и тактическим исполнением. Миссия Duolingo — «сделать изучение языков веселым» — полностью отражается в их развлекательном TikTok. Ценностное предложение Ryanair — «дешевые перелеты» — подкрепляется честными и самоироничными шутками о компромиссах, на которые идут пассажиры. Любое расхождение между заявленной миссией и реальной коммуникацией было бы немедленно воспринято как фальшь. Кроме того, эти примеры доказывают, что внутренняя организационная культура является прямым драйвером внешней аутентичности. Успех этих брендов был бы невозможен без небольших, гибких и наделенных полномочиями команд, способных принимать рискованные решения и действовать со скоростью, необходимой для цифровой среды.

3.2 Миссионер-дизраптор: Fenty Beauty

Fenty Beauty, запущенный певицей Рианной в 2017 году, представляет собой пример бренда, для которого социальная миссия — инклюзивность — является не маркетинговой кампанией, а ядром продукта и всей бизнес-философии. Этот подход позволил бренду не просто занять нишу, а коренным образом изменить всю индустрию красоты.

Fenty Beauty произвел революцию, выпустив на рынок тональную основу сразу в 40 оттенках (позже линейка расширилась до 50), удовлетворив тем самым давно назревшую потребность потребителей с самыми разными тонами кожи, которые ранее игнорировались большинством крупных брендов. Миссия «Красота для всех» (Beauty for All) была не просто слоганом, а личным убеждением основательницы, которое было последовательно реализовано на всех уровнях — от разработки продукта до глобального запуска в 17 странах одновременно.

Маркетинговая стратегия Fenty Beauty строилась на принципе «показывай, а не рассказывай». Вместо того чтобы говорить о своей инклюзивности, бренд демонстрировал ее. В рекламных кампаниях участвовали модели разных рас, телосложений и идентичностей, включая женщин в хиджабах и представителей ЛГБТК+ сообщества. Бренд активно поощрял пользовательский контент (UGC), и социальные сети наполнились отзывами реальных людей, которые наконец-то смогли найти подходящий им оттенок. Именно этот органический «сарафанный маркетинг» стал главным двигателем популярности бренда. Успех Fenty был настолько ошеломительным, что породил так называемый «эффект Fenty»: конкуренты были вынуждены в срочном порядке расширять свои линейки оттенков, чтобы оставаться релевантными.

Этот кейс иллюстрирует, как глубокая и подлинная приверженность ценностям может стать мощнейшим конкурентным преимуществом. Fenty Beauty не просто продает косметику; бренд предлагает своим потребителям чувство признания, уважения и принадлежности. Для поколения Z, которое ценит репрезентацию и разнообразие, такой подход оказался чрезвычайно привлекательным. Успех Fenty доказывает, что когда социальная миссия является аутентичной и пронизывает всю деятельность компании, она перестает быть статьей расходов на маркетинг и становится главным драйвером роста и лояльности.

3.3 Бренды, созданные сообществом: Glossier и Crocs

Еще одна успешная модель построения аутентичности — это инверсия традиционного подхода, при котором бренд сначала создает сообщество, а уже затем, в диалоге с ним, разрабатывает продукты. Такие бренды воспринимаются не как навязанные извне корпорации, а как органичное продолжение интересов и ценностей самой аудитории.

Glossier: Этот косметический бренд вырос из популярного бьюти-блога «Into The Gloss», созданного Эмили Вайсс. Блог стал площадкой для честных и открытых разговоров о красоте, свободных от недостижимых стандартов глянцевых журналов. Именно на основе обратной связи и пожеланий этого сообщества были разработаны первые продукты Glossier. Например, компания прямо спросила своих читателей, каким они видят идеальное средство для умывания, а затем создала его. Этот подход «совместного творчества» заложен в ДНК бренда. Glossier поддерживает постоянный диалог со своей аудиторией, используя их отзывы и фотографии в своих кампаниях, что делает коммуникацию максимально личной и достоверной. Их философия «сначала кожа, потом макияж» и минималистичная эстетика нашли отклик у поколения Z, стремящегося к естественности, а не к маскировке. Физические магазины Glossier спроектированы не как торговые точки, а как интерактивные пространства для встреч и получения опыта, что еще больше укрепляет чувство общности.

Crocs: История Crocs — это пример трансформации «поляризующей» обуви в модный феномен благодаря принятию своей уникальности и расширению прав и возможностей своего фан-сообщества, названного «CrocNation». Вместо того чтобы бороться с неоднозначной репутацией своих клогов, бренд сделал их холстом для самовыражения. Ключевую роль в этом сыграла возможность персонализации с помощью значков Jibbitz, которая позволяет каждому потребителю стать соавтором своего уникального продукта. Бренд активно использует пользовательский контент: хэштег #crocs набрал миллиарды просмотров в TikTok, причем большая часть видео создана представителями поколения Z для своих сверстников. Коммуникационная стратегия Crocs основана на легкости и самоиронии; бренд не воспринимает себя слишком серьезно, что импонирует молодой аудитории.Сотрудничество с известными личностями и брендами, популярными у молодежи, также помогло укрепить культурную релевантность Crocs.

Оба кейса демонстрируют силу подхода, ориентированного на сообщество. Glossier и Crocs не просто продают продукты; они предоставляют платформу для самовыражения и принадлежности. Они доказали, что лояльность поколения Z можно завоевать, отказавшись от роли диктатора трендов и приняв на себя роль фасилитатора, который слушает, вовлекает и дает своему сообществу возможность формировать бренд вместе с ним.

Часть IV: Революция Creator-Led Брендов: Парасоциальные Связи как Бизнес-Модель

Появление брендов, созданных и возглавляемых инфлюенсерами (creator-led brands), представляет собой наиболее радикальную и, возможно, наиболее совершенную форму аутентичного, ориентированного на сообщество маркетинга. Эти компании не просто используют инфлюенсеров для продвижения; они строятся вокруг личности и доверия, накопленного создателем контента за годы взаимодействия с аудиторией. Этот феномен знаменует собой фундаментальный сдвиг в том, как создается, воспринимается и монетизируется бренд.

4.1 Психология парасоциальной власти

В основе успеха creator-led брендов лежит психологический феномен парасоциальных отношений — односторонней психологической связи, которую аудитория формирует с медийными личностями, в данном случае, с инфлюенсерами. Эти отношения, впервые описанные еще в 1956 году, в эпоху социальных сетей приобрели беспрецедентную силу. В отличие от традиционных знаменитостей, инфлюенсеры создают иллюзию близкого, почти дружеского общения, делясь подробностями своей повседневной жизни, личными переживаниями и уязвимостями.

Это формирует у подписчиков чувство близости, знакомства и даже воспринимаемой взаимности. Инфлюенсеры, которые кажутся аутентичными и искренними, воспринимаются не как рекламные агенты, а как заслуживающие доверия друзья или советчики. Исследования показывают, что 80% представителей поколения Z больше доверяют инфлюенсерам с relatable (близким и понятным) контентом, чем традиционным знаменитостям (67%). Эта глубокая эмоциональная связь приводит к значительному снижению скептицизма по отношению к их рекомендациям. Когда такой инфлюенсер запускает собственный бренд, продукт воспринимается не как товар от безликой корпорации, а как личное творение доверенного лица. Таким образом, creator-led бренды не начинают с нуля в построении доверия; они основываются на уже существующем, мощном капитале парасоциальных отношений.

4.2 Инверсия бизнес-модели: сначала сообщество, потом продукт

Creator-led бренды кардинально меняют традиционную бизнес-логику. Классическая модель предполагает, что компания сначала разрабатывает продукт, а затем ищет для него аудиторию и рынок, вкладывая значительные средства в маркетинг и привлечение клиентов. Creator-led модель работает в обратном порядке: создатель контента в течение нескольких лет выстраивает лояльное и вовлеченное сообщество вокруг определенной ниши или набора ценностей. И только после того, как это сообщество сформировано и его потребности и желания досконально изучены, запускается продукт, который является прямым ответом на этот спрос.

Эта инверсия дает колоссальные стратегические преимущества. Во-первых, она резко снижает стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition Cost, CAC), поскольку первая волна покупателей уже собрана и лояльна. Во-вторых, она минимизирует бизнес-риски, связанные с запуском нового продукта, так как продукт создается для уже существующего и понятного рынка. В-третьих, она обеспечивает изначально высокий уровень удержания клиентов (retention) и пожизненной ценности клиента (Lifetime Value, LTV), поскольку покупка является не просто транзакцией, а актом поддержки любимого автора и присоединения к его «племени». Эта модель является логическим развитием D2C (Direct-to-Consumer) подхода, который ставит во главу угла прямые отношения с клиентом и сбор данных о его поведении.

Более того, эта модель превращает бренды в чрезвычайно гибкие и адаптивные структуры. Имея прямой и постоянный канал обратной связи со своей аудиторией через социальные сети, они могут практически в реальном времени тестировать идеи, собирать отзывы и корректировать свою продуктовую стратегию. В отличие от традиционных CPG-компаний, которым требуются месяцы на рыночные исследования, creator-led бренды могут принимать решения на основе анализа комментариев под последним видео. Они функционируют как agile-стартапы в мире потребительских товаров, постоянно итерируя и улучшая свой продукт в тесном контакте с конечным пользователем.

4.3 Кейс: MrBeast и Feastables — масштаб через зрелище и заявленные ценности

Feastables, бренд шоколада, запущенный Джимми Дональдсоном (MrBeast), является ярким примером использования парасоциальных отношений в гигантском масштабе. MrBeast, самый популярный YouTube-блогер в мире, построил свою империю на создании зрелищного контента, часто связанного с масштабными благотворительными акциями и денежными раздачами. Его бренд Feastables является прямым продолжением этой стратегии.

Запуск Feastables в январе 2022 года был феноменально успешным: за первые 72 часа было продано более 1 миллиона плиток шоколада, что принесло более 10 миллионов долларов дохода. Этот успех был достигнут практически без традиционных рекламных затрат, исключительно за счет анонса в видео MrBeast. Маркетинговая стратегия Feastables сочетает в себе несколько ключевых элементов, привлекательных для поколения Z. Во-первых, это интерактивность: на упаковках размещаются QR-коды, ведущие к эксклюзивному контенту и розыгрышам, что превращает покупку в часть большого игрового опыта. Во-вторых, это четкое ценностное позиционирование. Бренд активно заявляет о своей приверженности этичному производству, закупая какао-бобы по справедливым ценам (Fairtrade) и сотрудничая с фермами, которые борются с детским трудом. Это напрямую апеллирует к идеалистической стороне поколения Z. В-третьих, Feastables использует классическую маркетинговую тактику «выбора врага», открыто позиционируя себя против гиганта рынка Hershey's и заявляя о превосходстве своего продукта по качеству и вкусу.

Успех Feastables, который, по прогнозам, может достичь 500 миллионов долларов выручки в 2024 году , демонстрирует, как бренд, основанный на личности, может эффективно конкурировать с устоявшимися корпорациями. Потребители покупают Feastables не только потому, что это шоколад, но и потому, что это дает им возможность поддержать MrBeast, стать частью его вселенной и присоединиться к его ценностям.

4.4 Кейс: Emma Chamberlain и Chamberlain Coffee — аутентичность через личную страсть

Если MrBeast строит свой бренд на зрелищности, то Эмма Чемберлен, одна из самых влиятельных фигур для поколения Z, создала свой бренд Chamberlain Coffee на основе глубокой и аутентичной личной страсти. На протяжении всей своей карьеры на YouTube Эмма была известна своей любовью к кофе, что сделало запуск кофейного бренда в 2019 году абсолютно естественным и органичным шагом.

Chamberlain Coffee — это пример того, как creator-led бренд может успешно развиваться и взрослеть вместе со своим основателем и аудиторией. Изначально ориентированный на основную аудиторию Эммы — поколение Z, — бренд со временем начал расширять свою привлекательность для миллениалов и даже поколения X. Это было сознательным решением, инициированным самой Чемберлен, которая не хотела, чтобы ее бренд использовал исключительно «язык поколения Z» и был непонятен для более старшей аудитории. Стратегия сместилась в сторону акцента на универсальные ценности: высокое качество, доступность и отказ от «кофейного снобизма».

Ключевым фактором успеха Chamberlain Coffee является постоянное прислушивание к своему сообществу. Бренд активно использует социальные сети и прямые опросы своих самых лояльных клиентов для получения обратной связи и идей для новых продуктов. Именно так в ассортименте появились матча, а затем напитки на овсяном молоке — это были прямые запросы аудитории. Этот итеративный подход, основанный на данных и диалоге, позволяет бренду оставаться актуальным и точно отвечать на потребности своих потребителей.

Кейс Chamberlain Coffee демонстрирует долгосрочный потенциал creator-led брендов. Когда бренд построен на подлинной страсти создателя, он может эволюционировать, сохраняя свою аутентичность. Он становится живым организмом, который растет и меняется вместе со своим сообществом, обеспечивая тем самым устойчивую и глубокую лояльность.

Часть V: Анатомия Кризиса: Когда Бренды Предают Ценности Поколения Z

Если успешные кейсы демонстрируют путь к завоеванию лояльности поколения Z, то анализ провалов и кризисов с не меньшей ясностью очерчивает действия, которые гарантированно ее разрушают. Для поколения, чье доверие является дефицитным ресурсом, нарушение базовых принципов аутентичности, уважения и этики приводит к быстрым, масштабным и зачастую необратимым последствиям. В эпоху TikTok и вирусного распространения информации репутационный кризис развивается не линейно, а экспоненциально, и у бренда есть лишь несколько часов, чтобы отреагировать правильно.

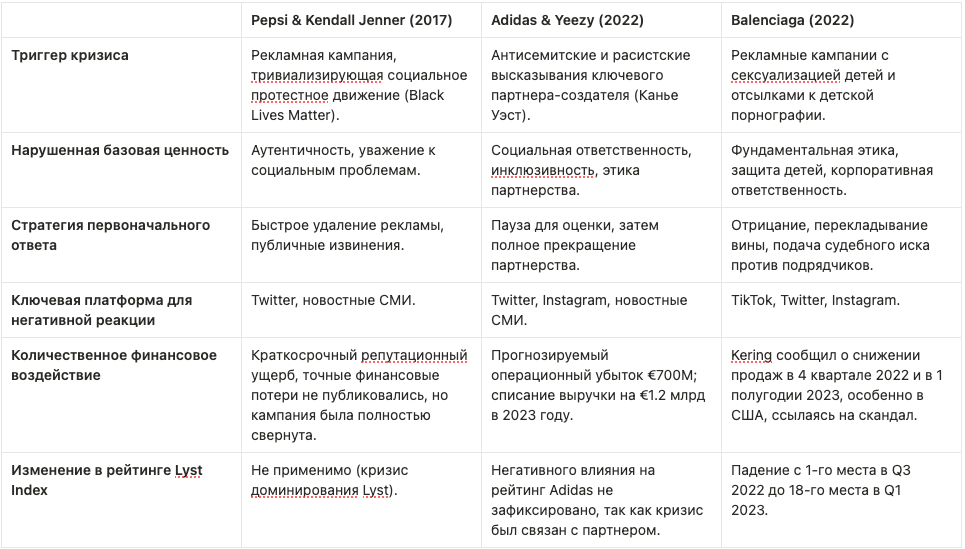

5.1 Перформативная сознательность и тривиализация социальных проблем: кейс Pepsi и Кендалл Дженнер

Рекламная кампания Pepsi 2017 года с участием модели Кендалл Дженнер вошла в историю маркетинга как хрестоматийный пример провала, основанного на полном непонимании ценностей молодой аудитории. В ролике известная и состоятельная белая знаменитость присоединяется к уличной демонстрации (визуально напоминающей протесты Black Lives Matter) и разрешает назревающий конфликт с полицией, протянув одному из офицеров банку Pepsi.

Реакция аудитории была мгновенной и крайне негативной. Кампанию обвинили в бесчувственности, поверхностности и циничной попытке использовать серьезное движение за социальную справедливость для продажи газированного напитка. Основная проблема заключалась в тривиализации сложной и болезненной проблемы расового неравенства, которую, по сюжету ролика, можно было решить простым жестом и продуктом массового потребления. Это было воспринято как оскорбление и проявление корпоративного лицемерия.

Этот кейс идеально иллюстрирует опасность «вок-вошинга» — поверхностной и неискренней эксплуатации социальных тем в маркетинговых целях. Кампания Pepsi продемонстрировала полное отсутствие аутентичности, уважения и глубокого понимания проблемы, которую она пыталась затронуть. Для поколения Z, которое ценит подлинную приверженность ценностям, это стало ярким подтверждением их худших подозрений о корпоративной неискренности. Быстрая и жесткая реакция, заставившая Pepsi удалить рекламу и принести извинения, показала, что попытки заработать на социальных движениях без реального вклада в их развитие обречены на провал.

5.2 Высокая цена несоответствия партнеров: крах Adidas и Yeezy

Сотрудничество Adidas с Канье Уэстом (Ye) и его брендом Yeezy долгое время было одним из самых успешных в индустрии, принося Adidas миллиарды долларов и огромную культурную релевантнсть. Однако этот кейс стал и ярчайшим примером огромного риска, связанного с привязкой идентичности корпоративного бренда к одной, пусть и гениальной, но крайне нестабильной личности.

Когда в октябре 2022 года Канье Уэст сделал серию антисемитских и расистских заявлений, Adidas оказался в критической ситуации. Бренд, чья репутация была неразрывно связана с Ye, столкнулся с огромным общественным давлением, требующим разорвать отношения. После некоторой паузы Adidas принял решение прекратить сотрудничество. Финансовые последствия были катастрофическими. Компания прогнозировала годовой операционный убыток в размере 700 миллионов евро и списание нереализованной продукции на сумму 1,2 миллиарда евро. Это привело к первому за 30 лет годовому убытку компании.

Стратегия выхода из кризиса была сложной, но показательной. Adidas принял решение продать оставшиеся запасы Yeezy, а значительную часть выручки направить в организации, борющиеся с антисемитизмом и ненавистью, такие как Антидиффамационная лига. Этот шаг был абсолютно необходим для восстановления доверия и демонстрации того, что бренд ставит ценности выше сиюминутной прибыли. Параллельно компания сделала стратегический разворот к своим корням, сосредоточившись на продвижении классических, проверенных временем моделей, таких как Samba и Gazelle, чтобы восстановить собственную идентичность, независимую от Yeezy.

Этот кейс демонстрирует опасность «заимствования» аутентичности у одного человека. Когда ценности этого человека радикально расходятся с общественными нормами, бренд несет колоссальный побочный ущерб. Восстановление требует решительных, этически выверенных действий и возврата к собственным фундаментальным ценностям.

5.3 Этическая катастрофа и эффект усиления от неверной реакции: скандал Balenciaga

Скандал с Balenciaga в ноябре 2022 года является примером не просто маркетинговой ошибки, а глубокого этического провала, усугубленного абсолютно неверной стратегией кризисного управления. Бренд выпустил две рекламные кампании: одну с детьми, держащими в руках плюшевых мишек в БДСМ-атрибутике, и другую, в которой на фоне сумок были разложены документы, содержащие текст судебного решения по делу о детской порнографии.

Общественная реакция была взрывной. Бренд обвинили в сексуализации детей и нормализации педофилии. В TikTok и других социальных сетях кампания по отмене бренда набрала сотни миллионов просмотров, а пользователи демонстративно уничтожали продукцию Balenciaga. Однако первоначальная реакция Balenciaga только усугубила ситуацию. Вместо того чтобы немедленно взять на себя полную ответственность, бренд попытался переложить вину на производственную компанию и фотографа, подав против них иск на 25 миллионов долларов. Этот шаг был воспринят как трусливая попытка уйти от ответственности и вызвал еще большую волну гнева.

Последствия были разрушительными. Бренд рухнул в рейтинге Lyst Index с 1-го на 18-е место. Материнская компания Kering в своих финансовых отчетах прямо указывала на негативное влияние скандала на продажи, особенно на рынках США и Европы. Процесс восстановления оказался долгим и мучительным, и бренд был вынужден делать ставку на публичное «прощение» со стороны знаменитостей, чтобы сигнализировать о своем возвращении.

Этот кейс — учебник по тому, как не надо действовать в кризисной ситуации. Balenciaga нарушила не только маркетинговые, но и фундаментальные этические нормы. А последующая попытка избежать ответственности стала нарушением ключевых для поколения Z принципов — прозрачности и подотчетности. Это превратило серьезный кризис в почти смертельный удар по репутации, от которого бренд не оправился полностью до сих пор.

5.4 Медленное выгорание от обмана: гринвошинг и реакция поколения Z

В отличие от внезапных и громких скандалов, гринвошинг представляет собой хроническую форму обмана, которая медленно, но верно подрывает доверие потребителей. Гринвошинг — это практика создания ложного впечатления об экологичности продуктов или деятельности компании с помощью маркетинга и PR, без реальных на то оснований. Это может выражаться в использовании расплывчатых терминов («эко-дружественный», «натуральный»), зеленой упаковки или акцентировании внимания на одном незначительном позитивном аспекте при игнорировании общего негативного воздействия.

Поколение Z, выросшее в условиях климатического кризиса, обладает повышенной чувствительностью к экологическим вопросам и гиперсознательностью в отношении гринвошинга. Они не просто потребляют маркетинговые сообщения — они их исследуют, проверяют и обсуждают в социальных сетях. Благодаря доступу к информации, они легко разоблачают несоответствия. Скандал, связанный с гринвошингом, может стать вирусным за считанные часы, когда инфлюенсеры и обычные пользователи делятся доказательствами обмана, призывая к бойкоту.

Реакция поколения Z на гринвошинг является решительной. Они готовы не просто критиковать, но и «отменять» бренды, которые не соответствуют их ценностям. Они требуют от компаний радикальной прозрачности: публикации полных отчетов об устойчивом развитии, предоставления проверяемых данных и прохождения независимой сертификации (например, B Corp, Fair Trade). Для этого поколения обман в вопросах экологии — это не просто маркетинговый просчет, а фундаментальное предательство доверия. Это форма устойчивой неаутентичности, которая методично разрушает лояльность, доказывая, что заявленные ценности бренда — ложь.

Часть VI: ROI Аутентичности: Количественная Оценка Влияния Искреннего Взаимодействия

6.1 Дилемма директора по маркетингу: доказать ценность построения бренда

Одной из самых сложных задач для руководителей маркетинговых подразделений является количественное обоснование инвестиций в такие «мягкие» активы, как аутентичность, доверие и лояльность. В корпоративной среде, где доминируют финансовые метрики, маркетинг часто воспринимается как центр затрат, а не как стратегический инвестиционный двигатель. Данные Gartner подтверждают эту проблему: только 52% старших руководителей маркетинга могут успешно доказать ценность своей работы и получить признание за вклад в достижение бизнес-целей. Почти половина (47%) директоров по маркетингу (CMO) сообщают, что в их компаниях маркетинг рассматривается как расходная статья, а не как стратегическая инвестиция.

Эта дилемма особенно обостряется при работе с поколением Z, для которого аутентичность и ценностное совпадение являются ключевыми драйверами лояльности. Как перевести «любовь к бренду» на язык ROI (Return on Investment)? Как доказать финансовому директору, что инвестиции в устойчивое производство или создание сообщества принесут измеримую финансовую отдачу? Без четкой и убедительной модели, связывающей аутентичное взаимодействие с финансовыми результатами, маркетинговые бюджеты, направленные на построение долгосрочных отношений, всегда будут уязвимы перед сокращениями в пользу тактик, дающих быстрый, но краткосрочный эффект. Создание такой модели является критически важной задачей для современного маркетинга.

6.2 Модель для измерения ROI аутентичности

Для решения дилеммы CMO необходимо разработать комплексную модель, которая количественно оценивает финансовую отдачу от инвестиций в аутентичность. Стандартная формула ROI — (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) x 100% — остается неизменной, однако ключевым является правильное определение ее компонентов в контексте построения бренда для поколения Z. Основываясь на исследованиях ведущих аналитических компаний, таких как Forrester, можно построить следующую модель.

Инвестиции (Стоимость): К этой категории относятся все затраты, направленные на реализацию четырех столпов современной лояльности:

Инвестиции в Аутентичность и Прозрачность: Затраты на внедрение систем отслеживания цепочек поставок, прохождение независимых аудитов и сертификаций, создание прозрачной отчетности.

Инвестиции в Ценностное Совпадение: Расходы на переход к более дорогим, но устойчивым материалам и процессам, пожертвования в благотворительные фонды, финансирование социальных программ.

Инвестиции в Сообщество: Затраты на содержание команды комьюнити-менеджеров, организацию мероприятий, разработку и поддержку платформ для общения.

Инвестиции в Персонализацию и Опыт: Расходы на технологии (CRM, CDP), анализ данных и создание кастомизированного контента и продуктов.

Отдача (Прибыль/Выгода): Отдача от этих инвестиций является многокомпонентной и должна измеряться по нескольким направлениям:

Увеличение Пожизненной Ценности Клиента (LTV): Исследования Forrester показывают, что преданные клиенты готовы платить на 50-200% больше за то, чтобы оставаться с брендом. Аутентичность повышает качество клиентского опыта (CX), а каждый 1-процентный пункт роста в индексе CX Forrester может приносить компаниям сотни миллионов долларов дополнительного дохода. Это достигается за счет более высоких показателей удержания клиентов и увеличения частоты повторных покупок.

Снижение Стоимости Привлечения Клиента (CAC): Аутентичные бренды, которым доверяет поколение Z, получают огромную выгоду от органического распространения информации — сарафанного радио и пользовательского контента (UGC). Это снижает зависимость от дорогостоящей платной рекламы, тем самым уменьшая CAC.

Устойчивость к Ценовой Премии: Как было установлено ранее, поколение Z готово платить больше за продукты брендов, чьи ценности они разделяют. Эта готовность позволяет брендам поддерживать более высокую маржинальность и быть менее уязвимыми к ценовой конкуренции.

Снижение Рисков (Избежатые Затраты): Это один из самых важных, но часто упускаемых из виду компонентов ROI. Инвестиции в аутентичность и этику являются формой страхования от репутационных кризисов. Как показывают кейсы из Части V, стоимость одного кризиса (прямые убытки, падение акций, затраты на восстановление) может исчисляться сотнями миллионов или даже миллиардами долларов. Эти избежатые затраты являются прямой отдачей от инвестиций в построение прочного, основанного на доверии бренда.

Эта модель позволяет перевести абстрактное понятие «аутентичность» на язык конкретных финансовых метрик, предоставляя CMO мощный инструмент для обоснования своих стратегий перед руководством и советом директоров.

6.3 Количественная оценка положительного эффекта: финансы успеха

Применение предложенной модели ROI к успешным кейсам наглядно демонстрирует огромную финансовую отдачу от стратегий, основанных на аутентичности. Эти бренды показывают, что инвестиции в построение сообщества и доверия — это не просто затраты, а высокодоходные вложения.

Feastables: Бренд, построенный на парасоциальных отношениях с MrBeast, является примером экстремально высокого ROI. При минимальных традиционных затратах на рекламу (основной канал продвижения — контент самого MrBeast), компания достигла феноменальных результатов. Прогноз выручки на 2024 год составляет 500 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря тому, что «инвестицией» были годы создания лояльного сообщества, а «отдачей» — мгновенная конвертация этого доверия в продажи.

Duolingo: В период активного внедрения своей вирусной TikTok-стратегии, основанной на аутентичном и развлекательном контенте, компания продемонстрировала взрывной рост. Количество ежемесячных активных пользователей выросло более чем в три раза — с 37 миллионов до 116,7 миллионов. Хотя прямую корреляцию с доходом сложно вычислить без внутренних данных, такой рост пользовательской базы является прямым показателем увеличения потенциальной LTV и снижения CAC в долгосрочной перспективе.

Fenty Beauty: Этот кейс показывает, как инвестиции в ценностное совпадение (инклюзивность) могут принести немедленную и масштабную финансовую отдачу. За первые 40 дней после запуска бренд заработал 100 миллионов долларов. Впоследствии Fenty Beauty превратился в многомиллиардную империю, доказав, что удовлетворение ранее игнорируемых потребностей рынка и аутентичная приверженность ценностям являются мощнейшими драйверами коммерческого успеха.

Эти примеры показывают, что ROI аутентичности может быть не просто положительным, а экспоненциальным. Затраты на создание подлинной связи с аудиторией окупаются многократно за счет органического роста, высокой лояльности и готовности потребителей платить премию за бренд, которому они доверяют.

6.4 Количественная оценка негативного эффекта: финансы провала

С другой стороны, анализ кризисных ситуаций позволяет рассчитать «отрицательный ROI» — прямые и косвенные финансовые потери от неаутентичного поведения и этических провалов. Эти цифры служат суровым предупреждением о цене, которую приходится платить за потерю доверия поколения Z.

Adidas & Yeezy: Разрыв контракта с Канье Уэстом имел четко выраженные финансовые последствия. Adidas официально прогнозировал снижение операционной прибыли на 500 миллионов евро и падение выручки примерно на 1,2 миллиарда евро только за один финансовый год. Эти цифры представляют собой прямую стоимость репутационного риска, связанного с партнером, чьи действия стали несовместимы с ценностями бренда и общества.

Balenciaga & Kering: Последствия скандала с рекламными кампаниями также нашли отражение в финансовых отчетах. Материнская компания Kering прямо связывала «менее позитивные» результаты четвертого квартала 2022 года и замедление роста на ключевых рынках, таких как США, с «противоречиями вокруг одной из медийных кампаний». В целом, выручка Kering в 2023 году снизилась на 4%, а флагманского бренда Gucci — на 6%. Эти цифры показывают, как этическая катастрофа напрямую транслируется в снижение продаж и замедление роста.

Анализ этих провалов позволяет сделать вывод, что отсутствие инвестиций в этику, контроль и аутентичность — это не экономия, а принятие на себя огромного финансового риска. Ущерб от одного крупного скандала может легко перечеркнуть годы роста и потребовать многомиллионных вложений в восстановление. Таким образом, инвестиции в построение «репутационного капитала» следует рассматривать как одну из наиболее важных форм управления рисками в современной бизнес-среде. Это позволяет перевести диалог о бренде из плоскости маркетинга в плоскость стратегического финансового планирования и корпоративного управления.

Часть VII: Глобальные Нюансы: Сравнительный Анализ Рынков Поколения Z

7.1 Общие принципы, локальные проявления

Хотя фундаментальные ценности поколения Z — стремление к аутентичности, сообществу, персонализации и социальной ответственности — являются глобальным феноменом, их проявление и иерархия приоритетов существенно различаются в зависимости от региона. Эти различия обусловлены уникальными экономическими, культурными и технологическими контекстами. Применение единой, западно-центричной стратегии для работы с поколением Z по всему миру является грубой ошибкой, которая может привести к нерелевантности и отторжению. Для достижения глобального успеха бренды должны адаптировать свой подход, понимая, как общие принципы преломляются через призму локальных реалий.

7.2 Азиатский рынок: гипер-цифровой, трендовый и ориентированный на сообщества

Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), где проживает почти 60% мирового населения поколения Z, является ключевым рынком, который задает многие глобальные тренды. Вскоре зумеры составят четверть потребительской базы региона. Они характеризуются высоким уровнем цифровой грамотности и покупательской уверенности.

Общие черты (APAC): Азиатские зумеры в большей степени ориентированы на региональные культурные тренды (например, корейская волна «Халлю», C-pop, Болливуд), чем на западные. Они ценят уникальность и персонализацию, стремясь выразить свою идентичность через потребление. Социальная коммерция, где процесс от открытия товара до покупки происходит внутри одной социальной платформы (например, TikTok, Xiaohongshu), является доминирующей моделью.

Китай: Китайский рынок отличается особенно низкой лояльностью к брендам. Молодые потребители легко переключаются между конкурентами в поисках новизны или лучших предложений. Лояльность здесь формируется не столько к самому бренду, сколько к ключевым лидерам мнений (KOL), которые его продвигают. KOL обладают огромным влиянием и могут «увести» за собой аудиторию от одного бренда к другому. В то же время, китайские зумеры положительно реагируют на хорошо продуманные программы лояльности, которые предлагают не просто скидки, а реальную ценность и чувство принадлежности к эксклюзивному сообществу. 86% заявляют, что при выборе между похожими товарами предпочтут бренд с лучшими CRM-преимуществами.

Южная Корея: Южнокорейские зумеры демонстрируют сложное сочетание трендовости и прагматизма. С одной стороны, они находятся в авангарде моды и культуры. С другой — экономическая неопределенность способствует популярности минималистичной философии «YONO» (You Only Need One — «Тебе нужен только один»), которая предполагает покупку одной качественной и универсальной вещи вместо нескольких дешевых, а также росту рынка секонд-хенд. Для них крайне важен иммерсивный опыт. Они активно используют модель O4O (Offline for Online), где физические пространства, такие как поп-ап сторы, служат для получения впечатлений и знакомства с продуктом, а сама покупка совершается онлайн.

Анализ азиатского рынка показывает, что для завоевания лояльности бренды должны глубоко интегрироваться в экосистему социальной коммерции, выстраивать прочные отношения с релевантными KOL, создавать ценные сообщества и постоянно адаптироваться к быстро меняющимся трендам.

7.3 Латиноамериканский рынок: прагматизм, этика и поиск стабильности

Поколение Z в Латинской Америке формировалось в условиях экономической нестабильности, что наложило глубокий отпечаток на их потребительское поведение. Их ключевой характеристикой является ярко выраженный прагматизм и высокая сознательность в финансовых вопросах.

Данные (Бразилия и Латинская Америка): В отличие от своих сверстников в более стабильных экономиках, латиноамериканские зумеры уделяют первостепенное внимание финансовой безопасности. «Зарабатывание денег» является для них главным приоритетом. Они склонны к сбережениям и тщательному бюджетированию. Этот прагматизм делает их очень чувствительными к цене и качеству продукта.

В то же время, это поколение обладает чрезвычайно сильными этическими убеждениями. Они выросли, осознавая социальные и экологические проблемы, и их потребление неразрывно связано с моральными принципами. 62% респондентов заявили, что прекратят покупать продукцию бренда, который не соответствует их личным ценностям. 39% принципиально отказываются от покупки неустойчивых брендов.Они верят, что крупные корпорации менее этичны, чем малые предприятия, и требуют от брендов полной прозрачности и аутентичности. 76% хотят, чтобы бренды занимали активную позицию по социальным вопросам.

Этот регион представляет собой наиболее острый случай конфликта «цена против ценностей». Бренды не могут добиться успеха, апеллируя только к этике и социальным миссиям, если их продукт неконкурентоспособен по цене и качеству. Прагматизм является первым и самым жестким фильтром. Однако бренд, предлагающий хорошую цену, но демонстрирующий неэтичное поведение, будет активно отвергнут. Успешная стратегия для Латинской Америки требует двойного подхода: необходимо доказать как экономическую, так и этическую состоятельность продукта.

Этот анализ показывает, что уровень экономической стабильности в регионе напрямую влияет на баланс в уравнении «цена vs. ценности». В экономически нестабильных регионах «цена» является необходимым, но не достаточным условием. В более благополучных регионах «ценности» могут стать главным дифференцирующим фактором и оправдать премиальную цену. Глобальные бренды должны использовать макроэкономические показатели как ключевой элемент при разработке своих региональных стратегий для поколения Z.

Часть VIII: Будущее Брендинга: Предиктивная Модель для Пост-Аутентичной Эры

Синтез проведенного анализа позволяет не только понять текущее состояние лояльности поколения Z, но и построить предиктивную модель, описывающую будущие траектории развития отношений между брендами и потребителями. Технологические и культурные сдвиги, катализатором которых выступает поколение Z, будут лишь усилены следующим поколением — Альфа. Это требует от брендов не просто адаптации, а фундаментального переосмысления своей роли и структуры.

8.1 Следующая волна: подготовка к поколению Альфа

Поколение Альфа (рожденные с 2010 по 2024 год) — это первая когорта, которая будет полностью сформирована в мире искусственного интеллекта, умных устройств и иммерсивных цифровых экосистем. Они станут самым многочисленным поколением в истории, достигнув 2 миллиардов человек к 2025 году. Их влияние на потребление, как прямое, так и через их родителей-миллениалов, будет огромным.

Анализ ранних трендов показывает, что поколение Альфа усилит и радикализует черты, присущие поколению Z:

Полная цифровая нативность: Если Z — «цифровые аборигены», то Альфа — «AI-нативные». Они с рождения взаимодействуют с голосовыми помощниками и адаптивными обучающими платформами.

Геймификация как норма жизни: Поколение Альфа проводит больше времени в игровых вселенных (Roblox, Minecraft), чем в традиционных социальных сетях. Для них игра — это основная среда для социализации, творчества и самовыражения.

Ожидание полной персонализации и интерактива: Они не просто потребляют контент, а ожидают возможности взаимодействовать с ним, изменять его и создавать свой собственный.

Этика как гигиенический фактор: Сильная этическая и экологическая сознательность, унаследованная от родителей-миллениалов и усиленная образовательной средой, станет для них не дифференцирующим фактором, а базовым, само собой разумеющимся требованием к любому бренду.

Для брендов это означает, что все стратегии, которые сегодня являются передовыми в работе с поколением Z (геймификация, интерактивность, создание сообществ, ценностное совпадение), для поколения Альфа станут абсолютным минимумом. Различие между контентом, сообществом и коммерцией для них будет полностью стерто. Бренды должны будут научиться существовать внутри их игровых и социальных миров как органичные участники, а не как внешние рекламодатели.

8.2 Теоретические горизонты: эры «пост-бренда» и «децентрализации»

На фоне этих сдвигов появляются новые теоретические концепции, описывающие будущее брендинга.

Эра «Пост-Бренда»: Эта теория предполагает, что по мере совершенствования искусственного интеллекта и анализа данных, традиционные брендовые нарративы и лояльность, основанная на имидже, уступят место гипер-персонализированной, алгоритмической доставке товаров и услуг. В мире, где AI точно знает, какой продукт вам нужен, и может найти его по лучшей цене, эмоциональная привязанность к бренду может ослабнуть. В этом контексте, чтобы сохранить культурную значимость, бренды должны будут трансформироваться из коммерческих структур в нечто большее — в социальные движения, объединяющие людей вокруг общих идей и целей.

Децентрализованные и «Безголовые» Бренды (Headless Brands): Эта концепция, пришедшая из мира Web3 и блокчейн-технологий, предлагает еще более радикальную трансформацию. Децентрализованный бренд — это бренд, в котором право собственности, контроль над развитием и даже создание нарратива распределены между членами сообщества, а не сконцентрированы в руках одной корпорации. Управление осуществляется коллективно, часто с помощью токенов или NFT, которые дают право голоса. У такого бренда нет центрального управляющего органа («головы»), его идентичность и развитие являются эмерджентным свойством коллективных действий его участников. Это технологическое воплощение идеи полностью принадлежащего сообществу бренда, где потребители становятся совладельцами и со-творцами.

8.3 Траектория контроля: предиктивная модель эволюции бренда

Синтез исторических трендов и будущих концепций позволяет построить модель эволюции отношений между брендом и потребителем, основанную на постепенной передаче контроля от центра к периферии.

Фаза 1: Централизованный Контроль (до ~2010-х): Эпоха массового маркетинга. Бренды являются централизованными структурами, которые транслируют единое, монолитное сообщение пассивной аудитории через односторонние каналы (ТВ, пресса). Контроль над брендом полностью находится в руках корпорации.

Фаза 2: Интерактивный Диалог (Эра Поколения Z): Эпоха социальных медиа. Отношения становятся двусторонними. Бренды вынуждены вступать в диалог со своим сообществом, слушать обратную связь и адаптироваться. Лояльность зарабатывается через аутентичность, прозрачность и ценностное совпадение. Контроль над нарративом становится разделенным между брендом и его аудиторией. Примеры: Duolingo, Fenty Beauty, Glossier.

Фаза 3: Децентрализованное Со-Творчество (Будущее Поколения Альфа): Эпоха Web3 и метавселенных. Граница между брендом и потребителем стирается. Сообщество становится не просто аудиторией или источником обратной связи, а полноправным со-творцом и совладельцем бренда. Лояльность трансформируется в участие и владение. Контроль над брендом становится децентрализованным и управляется через коллективные механизмы.

Эта траектория указывает на неизбежное смещение власти от корпораций к сообществам. Будущее лояльности — это не покупка, а участие. Успешные бренды будущего будут не теми, кто лучше всех продает товары, а теми, кто создает самые сильные и вовлеченные сообщества, предоставляя им инструменты для совместного творчества и управления.

8.4 Стратегические императивы на следующее десятилетие

Чтобы подготовиться к этому будущему и сохранить релевантность, брендам необходимо уже сегодня начать внедрять следующие стратегические изменения:

От Управления Сообществом к Обеспечению его Возможностей: Цель должна сместиться с модерации и управления сообществом к созданию инструментов, платформ и протоколов, которые позволят сообществу самостоятельно творить, организовываться и развивать бренд. Это означает переход от роли «менеджера» к роли «архитектора экосистемы».

Внедрение «Радикальной Подотчетности»: Прозрачность должна стать абсолютной. Это включает в себя внедрение верифицируемых (например, через блокчейн) цепочек поставок, публикацию полной нефинансовой отчетности и создание agile-команд для кризисного реагирования, уполномоченных действовать немедленно, честно и с эмпатией, а не ждать долгих юридических согласований.

Инвестиции в Отношенческий Капитал: Отношения с создателями контента и лидерами сообществ должны рассматриваться не как краткосрочные маркетинговые тактики, а как долгосрочные стратегические партнерства. Компаниям следует исследовать новые модели распределения ценности, включая долевое участие или разделение доходов, чтобы превратить инфлюенсеров в настоящих стейкхолдеров.

Разработка «Аудита Аутентичности»: Компании должны регулярно проводить внутренний аудит на предмет соответствия между стратегическими обещаниями, внутренней корпоративной культурой и тактическими действиями на рынке. Этот аудит должен выявлять и устранять любые несоответствия, которые могут быть восприняты поколениями Z и Альфа как лицемерие и привести к потере доверия.

В конечном счете, самая глубокая трансформация, которую предстоит совершить брендам, — это переход от мышления «бренд как обещание» к мышлению «бренд как протокол». В будущем лояльность будет синонимом не пассивного потребления, а активного, мотивированного и вознаграждаемого участия в жизни бренда. Компании, которые первыми осознают и примут эту новую реальность, станут лидерами следующей эпохи.